민초들에 정신적 풍요를 주신 성철스님

만 백성의 마음을 편안케 하시고, 온갖 갈등을 치유할 원리를 주신 성철스님

초여름 새벽, 보슬비가 살짝 내리고, 짙은 안개가 걷히기 시작할 무렵 옛 가옥의 담장너머로 붉게 피는 능소화를 찍어야 겠다는 생각에 남사 예담촌으로 향하고 있었다. 3호선 국도를 따라 산청방향으로 가다가 지경마을에서 빠져 왼쪽으로 고개를 넘으면 성철스님을 기념하기 위해 조성된 겁외사와 성철스님기념관이 나온다. 이곳을 지나다가 겁외사 담장을 넘어 왕성하게 피어있는 능소화를 보고는 가는 길을 멈추고 주차를 하였다. 아침 이슬을 듬뿍 머금은 능소화는 지나는 이들의 시선을 사로잡기에 충분히 자극적이다. 그래서 이번 포스트는 능소화로 먼저 시작한다.

겁외사는 입구의 벽해루(碧海樓)가 일주문을 대신한다.

정면 5칸에 18개의 기둥이 받치고 있는 벽해루에는 “智異山劫外寺(지리산겁외사)”라는 현판이 걸려 있고, 뒷면에는 “碧海樓(벽해루)”라는 현판이 걸려 있다. 이는 스님이 평소 즐겨 얘기하던 “홍하천벽해(紅霞穿碧海, 아침의 붉은 해가 푸른 바다를 뚫고 솟아오른다)”라는 문구로부터 지은 것이라 한다.

벽해루를 들어서면 초여름 아침의 싱그러움이 물씬 풍긴다. 문간을 구분하는 석축에도 맥문동 한포기가 보라색 꽃을 피우고 있다. 능소화 꽃으로 시작한 절 구경이라 그런지, 먼저 눈에 들어오는 것이 절 마당에 소담스럽게 가꾸어 놓은 채송화, 수국, 무궁화 등이다.

검외사를 들어서면 스님의 입상이 목탁과 염주와 함께

방문자를 맞이한다.

1998년 조계종 해인사 문도회와 산청군이 성철대종사 열반 5주기를 맞이하여 생가를 복원하면서 성철스님기념관을 세워 수행의 정신과 그 가르침을 기리고, 겁외사를 건립하여 종교를 뛰어넘는 선 수행, 가르침, 포교의 공간을 조성코자 했다. 그리하여 2001년 3월 30일 문을 열었다. 생가 겁외사(劫外寺)는 ‘시간과 공간을 초월한 장소’라는 뜻이다. 또한 ‘겁외’라는 의미는 윤회의 굴레를 벗어나 완전한 천상세계로 들어가는 것이며, 따라서 ‘겁외사’는 ‘유토피아’ 그 자체가 되는 것이다.

성철스님은 1912년 4월 10일 경상남도 산청군 단성면 묵곡리에서 태어났다. 어려서 총명했던 스님은 크면서 책을 많이 보기로 유명했다. 열반 뒤에 발견된 ‘서적기’를 보면 어떤 책을 읽었는지 알 수 있는데 스무살 나이에 행복론, 순수이성비판, 실천이성비판, 역사철학, 남화경, 소학, 대학, 하이네 시집, 기독교의 신구약성서 등을 섭렵했다. 배우면서 익히기에도 어려운 책들을 스님은 혼자 배우고 익히며 체득했다.

묵곡리에 대숲과 밤나무숲이 있었는데 스님은 이 숲을 찾아 책 읽기를 즐겼다. 스님이 책을 읽으면서 적은 낙서 중 한 구절이 ‘영원에서 영원으로’라는 글인데 이때부터 아마도 ‘영원’에 대한 철학적 사고를 정립하고 해답을 찾기 위해 고민한 듯 보인다.

그러던 중 성철스님은 우연히 어떤 스님에게서 영가 대사의 [증도가]를 얻어서 읽게 되는데, 이 한 권의 책이 스님의 인생을 바꾸어 놓은 것이다. 스님은 스스로 그 책을 읽는 순간 마치 캄캄한 밤중에 밝은 횃불을 만난 듯 했다고 적고 있다.

맏아들이자 가정까지 이룬 성철스님이 스님이 되겠다고 하자 집안에서는 난리가 났다. 하지만 그는 어머니와 아내를 끝까지 설득, 결국 출가하게 됐다. 인연의 사슬에서 벗어나 ‘참자유’를 찾는 길로 들어선 것이다. 처음 찾아간 절은 지리산 대원사였다.

가정을 꾸린 사람이 들어갈 수 없는 탑전에 자리를 깔고 수행에 들어간 것은 불가에서는 있을 수 없는 일이었다. 하지만 그 집념을 꺾을 수 없었다. 대원사 주지스님의 배려로 그곳에 머무를 수 있었다. 스님은 그때부터 스스로 참선의 길로 정진했다. 해인사에 있던 동산 스님이 그 이야기를 듣고 성철스님을 해인사로 불러 출가를 허락했다. 머리를 깎고 출가하면서 ‘성철’이라는 법명을 얻게 된 것이다.

남다른 정진 수행을 하던 스님은 동화사 금당선원에 이르러 깨달음을 얻고 오도송을 읊게 된다.

[황하수 서쪽으로 거슬러 흘러/곤륜산 정상에 치솟아 올랐으니/해와 달은 빛을 잃고/땅은 꺼져내리도다./문득 한번 웃고 머리를 돌려 서니/청산은 예대로 흰구름 속에 섰네.]

그 뒤 성철스님은 “먼저 깨달은 뒤에 닦는다.”고 한 ‘돈오점수’와는 다른 “깨달음이 이루어지면 닦음도 단박에 이루어진다.”는 ‘돈오돈수’를 이야기 했다.

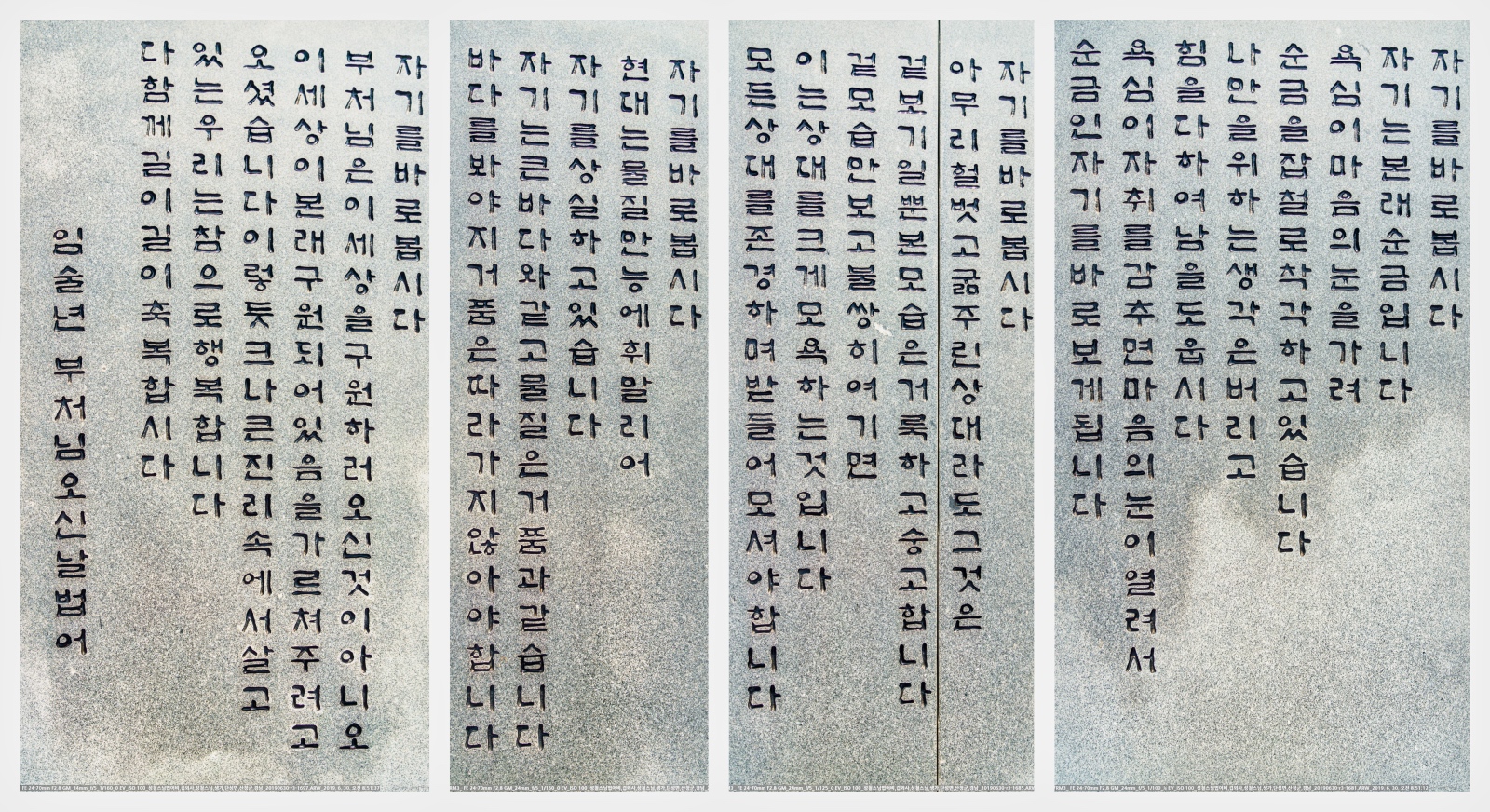

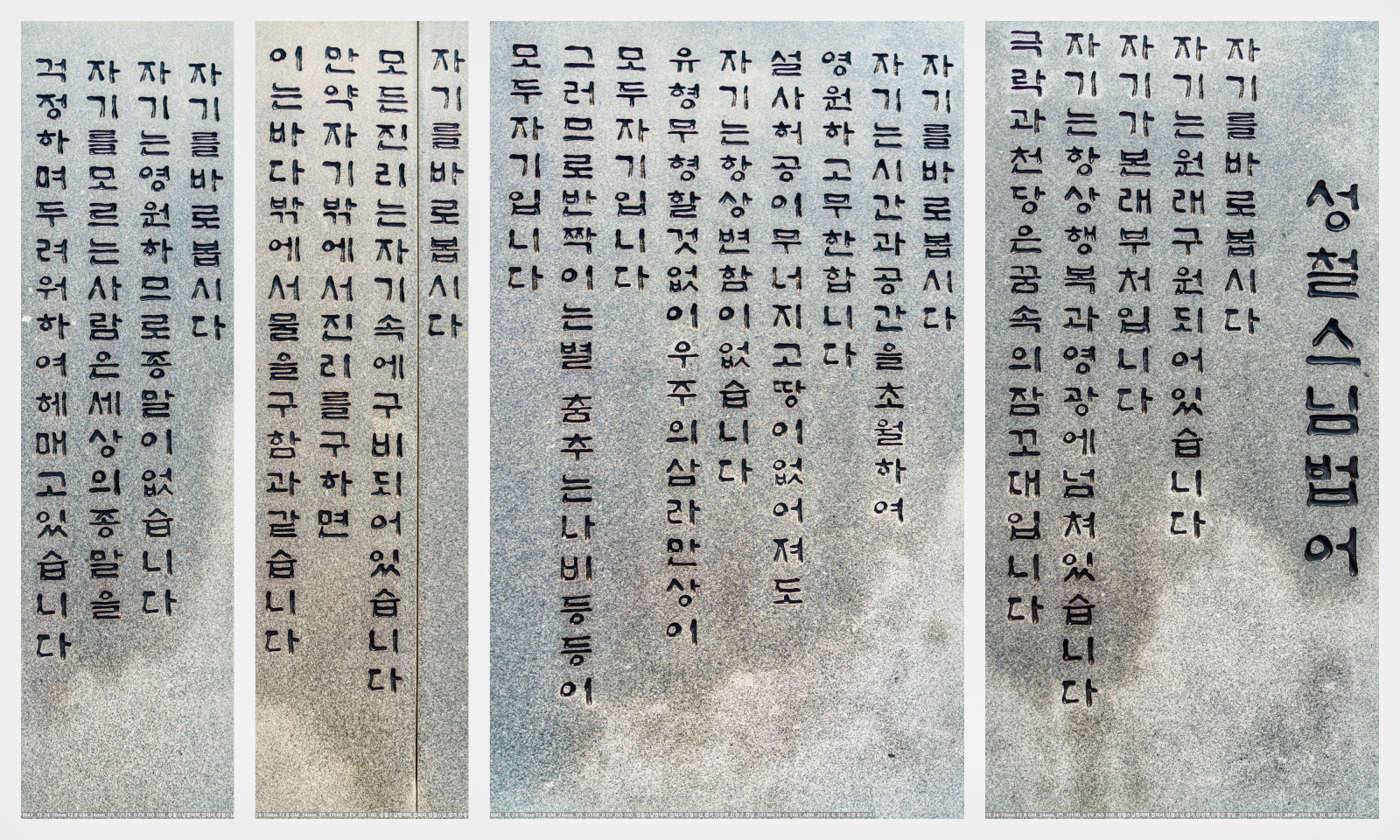

성철스님의 법어 자기를 바로 봅시다.(1982년 초파일법어)

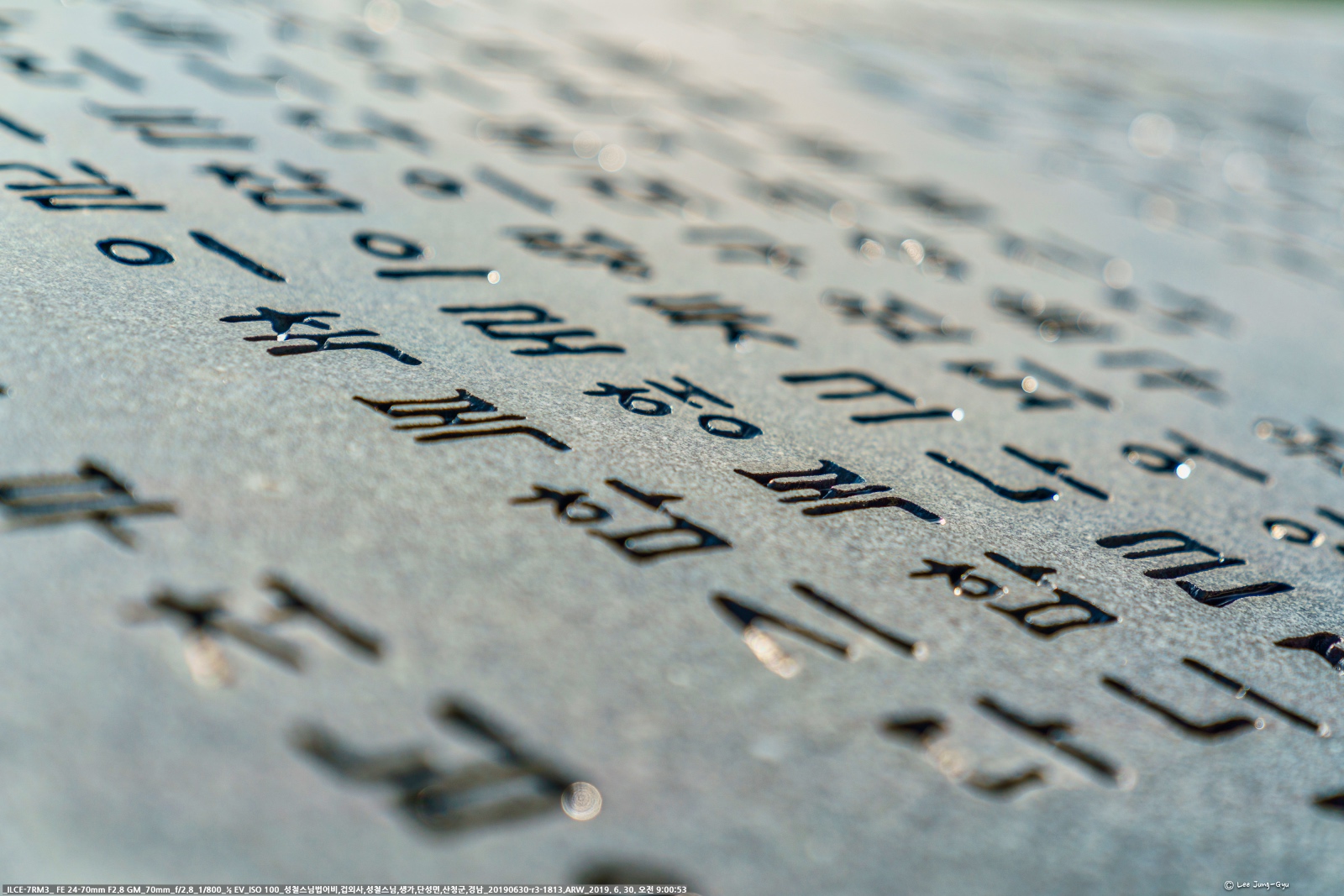

겁외사를 들어서 우측의 정오당 앞에는 성철스님이 1982년 음력 4월 8일에 설파 하셨던 법어를 돌에 새겨 놓았다.

유심히 읽어보면 아무나 쉽게 이해되는 내용들인듯 싶다. 한마디로 요약하면 모든 것은 마음먹기 나름이니 스스로를 행복하다 여기고 행복을 누리라는 정도로 나는 해석이 된다. 물론 더 깊은 뜻이 있겠지만, 그 이상은 특별한 이들의 몫이라 생각된다.

자기를 바로 봅시다.

자기는 원래 구원되어 있습니다. 자기가 본래 부처입니다.

자기는 항상 행복과 영광에 넘쳐 있습니다.

극락과 천당은 꿈속의 잠꼬대입니다.

자기를 바로 봅시다.

자기는 시간과 공간을 초월하여 영원하고 무한합니다.

설사 허공이 무너지고 땅이 없어져도 자기는 항상 변함이 없습니다.

유형, 무형 할 것 없이 우주의 삼라만상이 모두 자기입니다.

그러므로 반짝이는 별, 춤추는 나비 등등이 모두 자기입니다.

자기를 바로 봅시다.

모든 진리는 자기 속에 구비되어 있습니다.

만약 자기 밖에서 진리를 구하면,

이는 바다 밖에서 물을 구함과 같습니다.

자기를 바로 봅시다.

자기는 영원하므로 종말이 없습니다.

자기를 모르는 사람은 세상의 종말을 걱정하며 두려워하여 헤매고 있습니다.

자기를 바로 봅시다.

자기는 본래 순금입니다.

욕심이 마음의 눈을 가려 순금을 잡철로 착각하고 있습니다.

나만을 위하는 생각은 버리고 힘을 다하여 남을 도웁시다.

욕심이 자취를 감추면 마음의 눈이 열려서,

순금인 자기를 바로 보게 됩니다.

자기를 바로 봅시다.

아무리 헐벗고 굶주린 상대라도 그것은 겉보기일 뿐,

본모습은 거룩하고 숭고합니다.

겉모습만 보고 불쌍히 여기면, 이는 상대를 크게 모욕하는 것입니다.

모든 상대를 존경하며 받들어 모셔야 합니다.

자기를 바로 봅시다.

현대는 물질만능에 휘말리어 자기를 상실하고 있습니다.

자기는 큰 바다와 같고 물질은 거품과 같습니다.

바다를 봐야지 거품은 따라가지 않아야 합니다.

자기를 바로 봅시다.

부처님은 이 세상을 구원하러 오신 것이 아니요,

이 세상이 본래 구원되어 있음을 가르쳐 주려고 오셨습니다.

이렇듯 크나큰 진리 속에서 살고 있는 우리는 참으로 행복합니다.

다 함께 길이길이 축복합시다.

겁외사 대웅전은 옆으로 비껴나 있다.

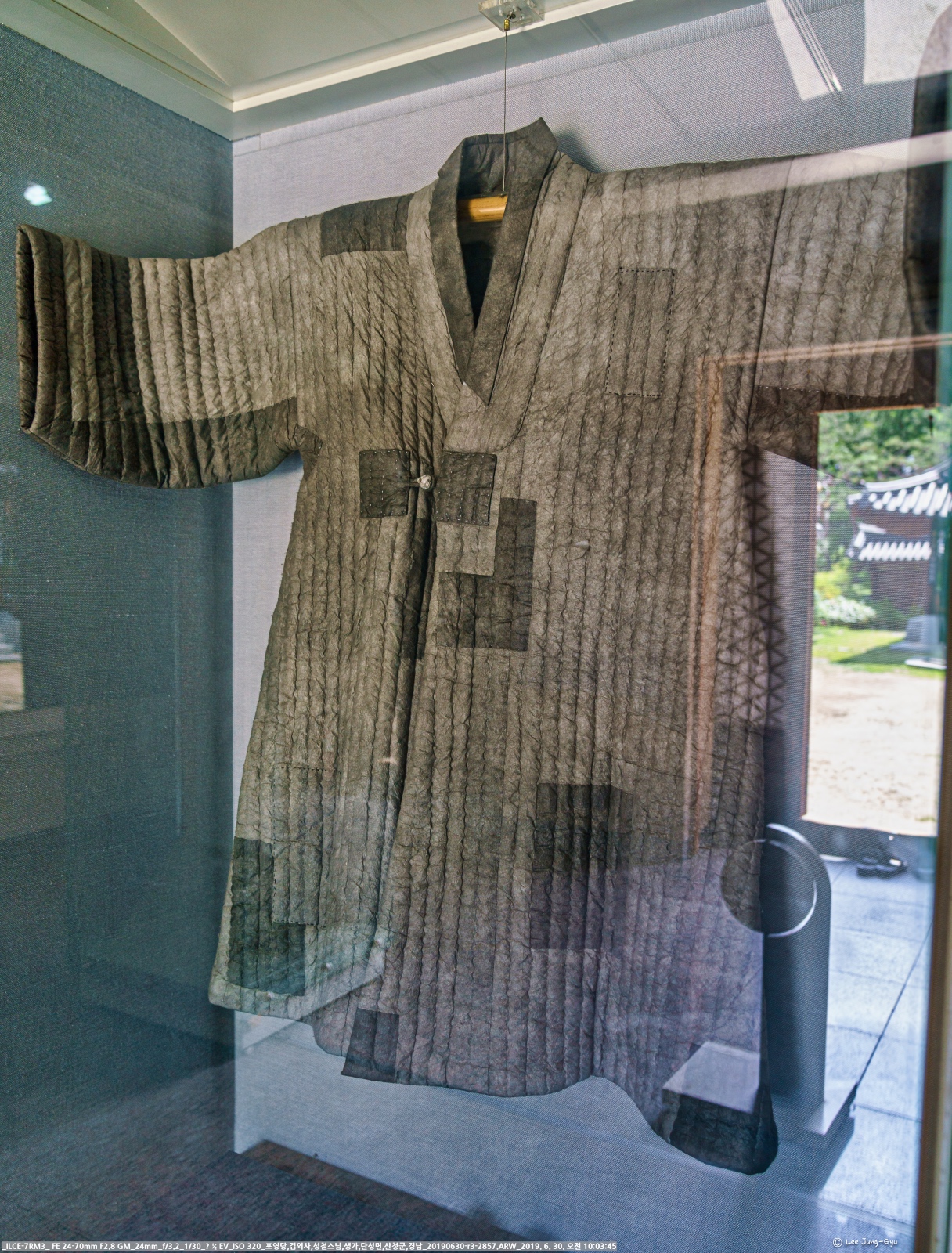

겁외사 안쪽에는 생가가 복원되어 유품을 전시하고 있다.